VORCHRISTLICHE ORTE

Heilige Orte in Westfalen

01 | Ahlen-Dolberg, Eisenzeitlicher Gewässerkulturplatz

Bei Ausgrabungen in Ahlen-Dolberg wurde ein verlandeter Bach entdeckt, aus dem zahlreiche Funde geborgen werden konnten.

Vor allem handelt es sich um stark verbrannte Knochen und Scherben. Das deutet auf rituelle Mahlzeiten hin, deren Überreste im Anschluss in dem Bach versenkt wurden. Auch Trachtbestandteile wie Bernsteinperlen und eine Nadel wurden entdeckt, die eher als persönliche Opfer angesehen werden müssen. In einer Grube lag die rechte Hälfte eines Rindes. Quellen und andere Gewässer spielten vor allem in der jüngeren Eisenzeit und den Jahrhunderten nach Christi Geburt eine große Rolle in den Bemühungen der Menschen, mit dem Übernatürlichen in Kontakt zu treten.

© Dr. Christoph Grünewald

02 | Dorsten-Lembeck, Bronzezeitliche Grabhügel und frühgeschichtlicher Friedhof

Am Midlicher Mühlenbach in Dorsten-Lembeck wurden in der frühen Bronzezeit (um 2000 v. Chr.) zwei Menschen unter großen Grabhügeln bestattet.

Mehr als 2000 Jahre später suchte man den Platz erneut auf, um hier einen Friedhof anzulegen. Bis zu tausend Gräber vermutet man hier, viele davon mit Grabbeigaben für das Jenseits wie Waffen, Schmuck oder Gerät ausgestattet. Sogar nach der Christianisierung Westfalens, bis in das 9. Jahrhundert begrub man hier seine Toten. Das Wissen um die Gräber unter den Grabhügeln muss noch immer präsent gewesen sein und Anlass für die Wahl des Ortes.

© Dr. Christoph Grünewald

03 | Hemer Deilinghofen, Eisenzeitliche Kulthöhle

In der älteren und mittleren Eisenzeit (ca. 800 – 400 v. Chr.) nutzte man Höhlen vor allem im Sauerland für kultische Handlungen.

Scherben werden als Überreste ritueller Feste interpretiert. Reste menschlicher Schädel waren nicht, wie früher vermutet, Menschenopfer, sondern Zeugnisse eines uns unbekannten Bestattungsritus. Oftmals werden Höhlen als Eingang zur Unterwelt gesehen. Eine kleine Entenfigur aus der großen Burghöhle bei Hemer stand ursprünglich einem seit der jüngeren Bronzezeit verbreiteten Sonnenkult in Verbindung. Warum man die Figur aber an diesem dunklen Ort niederlegte bleibt ein Rätsel.

© Dr. Christoph Grünewald

04 | Hille-Unterlübbe, Mooropferplatz Unterlübbe

Früher wie heute wohnte Mooren eine mystische Atmosphäre inne. Die früher viel ausgedehnteren Moorflächen bildeten auch gefährliche, schwer zu überwindende Hindernisse.

Im Hiller Moor errichteten Menschen in der Eisenzeit hölzerne Stege und Plattformen, die einen Platz im Moor begehbar machten. Funde von Feuerstellen und Scherben, aber auch von Tierknochen sind Reste kultischer Mahlzeiten, die dort zelebriert wurden. Ein hölzernes Joch gibt Rätsel auf. Wie auf vielen anderen eisenzeitlichen Kultplätzen fand man auch hier Menschenknochen, von Menschenopfern ist aber wohl nicht auszugehen. Auffällig sind mehrere Skelette von Hunden, die aber sicher nicht gegessen wurden.

© Dr. Christoph Grünewald

05 | Lienen-Kattenvenne, Eisenzeitlicher Opferplatz

Bei Lienen-Kattenvenne legte eine Frau um 500 v. Chr. fünf Halsringe, zum Teil mit großen Bernsteinperlen, in sumpfigem Gelände nieder.

Halsringe waren zu dieser Zeit selten und kostbar. Dass wir es hier mit einem Opfer zu tun haben ergibt sich daraus, dass es nicht möglich war, die Ringe später wieder zu bergen. Die Sitte, Hals- oder Armringe an besonderen Stellen niederzulegen, war besonders in der Eisenzeit verbreitet. Unklar ist, ob es sich dabei um Opfer an eine Gottheit, vielleicht im Rahmen eines Fruchtbarkeitskultes handelt, oder ob sich hier eine Frau schon zu Lebzeiten eine Ausstattung für das Jenseits sichern wollte.

© Dr. Christoph Grünewald

06 | Lotte-Westerkappeln, Jungsteinzeitliches Großsteingrab Große Sloopsteene

Ursprünglich unter einem Hügel verborgen waren die Großsteingräber, die die Menschen in der Jungsteinzeit (um 3000 v. Chr.) aus riesigen Findlingen errichteten.

Abseits von den Siedlungen gelegen bestattet man über Jahrhunderte seine Toten in diesen Grabkammern. Grabbeigaben wie Waffen oder Schmuck begleiteten sie auf ihrem Weg ins Jenseits. Aber auch bis in das frühe Mittelalter wurden an Großsteingräbern Friedhöfe angelegt, weil man von der Bedeutung dieser Orte wusste. Bis heute üben sie große Faszination aus.

© Dr. Christoph Grünewald

07 | Münster-Handorf, Jungbronzezeitlicher Opferplatz

Auf einem Hügel an der Ems wurden um 800 v. Chr. vier schwere Armringe aus Bronze niedergelegt.

Je zwei sind gleich mit Rippen und Kreisen verziert, die Sonnensymbolen ähneln. Zum Tragen sind sie nicht geeignet, da der innere Durchmesser viel zu klein ist, um sie an- und ablegen zu können. Vielleicht wurden sie im Rahmen von Zeremonien genutzt und danach geopfert. Der Fundort ist heute unspektakulär. Ältere Karten zeigen aber, dass der Hügel früher fast vollständig von der Ems umflossen wurde und so einen rundum geschützten, erhabenen Ort bildete, an dem man vielleicht den Kontakt zu übernatürlichen Mächten suchte.

© Dr. Christoph Grünewald

08 | Olsberg, Bruchhäuser Steine, Eisenzeitlicher Kultplatz

Markante Klippen bilden auf dem ohnehin eindrucksvollen Berg Bruchhauser Steine bei Olsberg im Sauerland eine spektakuläre Kulisse.

In der Eisenzeit verband man diese Klippen mit Wällen und Palisaden, ohne dass sie eine effektive Befestigung bildeten. Wahrscheinlich hatten sie eine wichtige Funktion bei kultischen Handlungen wie Prozessionen oder Festmahlen zu Ehren himmlischer Mächte. Funde mutwillig zerstörter Waffen belegen Opferhandlungen, die eventuell im Anschluss an erfolgreiche kriegerische Aktivitäten stattfanden. Armringfragmente zeigen aber, dass auch Frauen hier präsent waren.

© Dr. Christoph Grünewald

09 | Porta Westfalica, Weserdurchbruch Vorgeschichtliche Kultlandschaft

Eine regelrechte heilige Landschaft finden wir am Weserdurchbruch der Porta Westfalica.

Er war nicht nur als Verkehrsknotenpunkt, sondern auch als eindrucksvolles Naturschauspiel bedeutend. Bereits in der frühen Jungsteinzeit (um 4500 v. Chr.) wurde hier bestattet. Besonders in der späten Jungsteinzeit und Bronzezeit versenkte man Waffen, vor allem Beile und Lanzen im Fluss. Herausragender Fund ist die Klinge eines Bronzeschwertes aus der frühen Mittelbronzezeit (um 1500 v. Chr.). Oberhalb des Flusses, auf einer Bergkuppe, wurde ein Opferfund, bestehend aus Bronzebeilen und einem Dolch entdeckt. Reiche Gräber datieren in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte.

© Dr. Christoph Grünewald

10 | Rheine Schotthock, Jungsteinzeitliches Großsteingrab

Ältester westfälischer Beleg für einen Ort mit Bezug zum Übernatürlichen ist eine Steinformation, die nahe einer Furt durch die Ems in Rheine niedergelegt wurde.

Rund um eine sogenannte Geröllkeule, einen als Werkzeug oder Waffe durchlochten Kiesel, drapierte man strahlenförmig sechs längliche Steine, sodann sich das Bild einer Sonne ergab. Die Geröllkeule datiert das Ensemble in die Mittelsteinzeit (ca. 9.500 – 4900 v. Chr.). Man darf annehmen, dass es den Menschen um die Sicherung des Emsübergangs ging, aber ob wir es hier um einen Sonnenkult zu tun haben ist nur Spekulation.

© Dr. Christoph Grünewald

CHRISTLICHE ORTE

11 | Altlünen, St. Marien

Das Gnadenbild „Unsere Liebe Frau von Alt-Lünen“ ist das älteste darstellende Marien-Gnadenbild des Bistums Münster. Es stammt vermutlich aus der Zeit um 1260/70 und stellt eine aus Eichenholz geschnitzte thronende Gottesmutter mit dem Kind dar.

Vor dem dreißigjährigen Krieg zählte die Wallfahrt nach Lünen zu den wichtigsten und größten in Westfalen und im Bistum Münster. Die frühesten schriftlichen Nachrichten über Reliquienverehrungen an diesem Ort stammen aus dem Jahr 1319. Der Dreißigjähre Krieg führte zu einer massiven Beeinträchtigung und dem Niedergang der Wallfahrten, die Kirche mit dem Gnadenbild als Pilgerstätte wurde aber nicht aufgegeben. Auch in der Zeit der Reformation blieb die Marienkirche mit dem Gnadenbild „Unsere Liebe Frau von Alt-Lünen“ katholisch.

Über 850 Jahre stand ungefähr an der Stelle, an der sich heute die große neugotische Pfarrkirche St. Marien befindet, eine kleine romanische Kirche. Bei der heutigen Marienkirche, die zwischen 1894 und 1896 nach den Plänen von Wilhelm Rincklake entstand, konnte das Wichtigste aus der alten Kirche in den Neubau eingefügt werden: Das Taufbecken, das große Triumphkreuz, zwei Muttergottesstatuen sowie das Gnadenbild.

© Dr. Christoph Grünewald

12 | Bad Laasphe, Heilige Ilsequelle

Die beiden Ilsequellen liegen im Rothaargebirge.

Von der obersten Quelle aus liegt rund 0,5 Kilometer bachabwärts die gefasste Heilige Ilsequelle. Sie ist seit dem Mittelalter als heilige Quelle bekannt und gehörte zu den bekanntesten Heilquellen Mitteleuropas. Kranke pilgerten dorthin, um durch das Trinken von Quellwasser aus einem Brunnen und beim Baden im künstlich angelegten Badeweiher Linderung zu finden. Die Pest und der 30-jährige Krieg ließen die Quelle in Vergessenheit geraten. Im 19. Jahrhundert gab es nach einer Wunderheilung einen erneuten kurzen Aufschwung.

© Dr. Christoph Grünewald

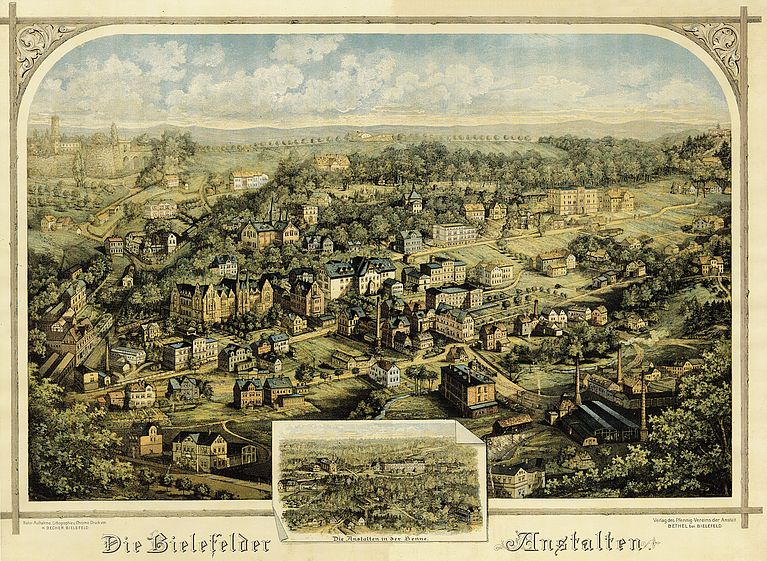

13 | Bielefeld, Bethel

Bethel bedeutet „Haus Gottes“ und ist ein in der Bibel erwähnter Ort nördlich von Jerusalem.

Die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld setzen sich seit der Gründung im Jahre 1876 für behinderte, kranke, alte oder benachteiligte Menschen ein. Heute ist Bethel eine der größten diakonischen Einrichtungen Europas. Ihren Anfang nahm die Stiftung als kleines Pflegehaus am Rande der Stadt Bielefeld. Gegründet wurde die neue Anstalt für Menschen mit Epilepsie von der Inneren Mission Westfalen und Rheinland (Vorläufer der heutigen Diakonie), unterstützt von Bürgern und Unternehmern aus Bielefeld und Umgebung.

© Dr. Christoph Grünewald

14 | Billerbeck, Propsteikirche St. Ludgerus

Die 1892 – 1898 erbaute Propsteikirche St. Ludgerus steht an der Stelle, an der nach der Überlieferung der heilige Liudger am 26. März 809 gestorben ist.

Liudger wurde im Jahr 805 von Karl dem Großen zum ersten Bischof von Münster ernannt und ist der Patron des Bistums Münster. Im Südturm des sogenannten Ludgerusdoms befindet sich die Sterbekapelle des heiligen Liugers, die das Ziel vieler Pilger und Wallfahrer ist. Begraben liegt er im Kloster Werden in Essen.

© Dr. Christoph Grünewald

15 | Blomberg, (Heil-)Brunnen

Der mittlerweile überbaute wundertätige Brunnen befindet sich im Kirchenschiff der ehemaligen Klosterkirche Zum Heiligen Leichnam, die in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut wurde.

Nach der Legende warf eine Blomberger Bürgerin gestohlene Hostien in den Brunnen. Sie wurde ergriffen und verbrannt. Der Brunnen erwies sich jedoch in der Folge als heilsam und es entstand eine Wallfahrt, die solche Ausmaße annahm, dass der lippische Landesherr Bernhard VII. (1429–1511) den Bau einer Kirche an der Stelle des wundertätigen Brunnens beschloss. 1468 berief er Augustiner-Chorherren nach Blomberg, die dort das Kloster „Zum Heiligen Leichnam“ gründeten und für die Wallfahrtsteilnehmer Ablässe erteilten. Heute ist die Kirche Pfarrkirche der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Blomberg.

© Dr. Christoph Grünewald

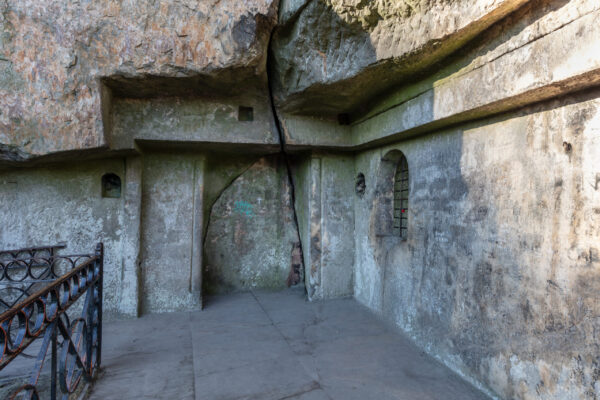

16 | Borgholz, Klus Eddessen (Einsiedelei)

Klus Eddessen ist eine Eremitenklause mit Wallfahrtskapelle, die zur katholischen Pfarrgemeinde von Borgholz gehören. An der heutigen Stelle der Klus lag das Dorf Eddessen. Schon im 11. Jahrhundert wird der Ort urkundlich erwähnt. Während der „Soester Fehde“ wurde das Dorf im Jahr 1447 durch Söldner zerstört.

In den Ruinen der zerstörten Dorfkirche wurde eine Kapelle errichtet. Die heutige Kluskapelle ist 1856 aus Bruchsteinen neu erbaut worden. Die Kapelle ist dem Heiligen Kreuz geweiht – jeweils im Mai (Gedenken an die Auffindung des Kreuzes Christi in Jerusalem) und im September (Kreuzerhöhung) findet eine Wallfahrt zur Klus statt.

Über Eremitisches Leben in Klus Eddessen berichten die alten Kirchenbücher. Der bekannteste Eremit ist Bruder Ubaldus, der von 1860 bis zu seinem Tod 1915 hier das Leben eines Einsiedlers führte. Sein Grab ist vor der Kapelle. Verschiedene Eremiten und Eremitinnen lebten seither in der Klus, die ihre Aufgabe in dem stellvertretenden Gebet in Stille und Zurückgezogenheit sehen. Nach einigen Jahren des Leerstands ist die Kluskapelle seit 2023 wieder bewohnt.

© Dr. Christoph Grünewald

17 | Breischen, Wallfahrtskapelle St. Anna

Die St.-Anna-Kapelle ist ein Wallfahrtsort des Bistums Münster in der Hopstener Bauerschaft Breischen.

Die Kapelle wurde 1694 erbaut und mehrfach erweitert. Die Initiative zur Errichtung der Kapelle ging auf die Gebrüder Teeken zurück, die auf einer Handelsreise in schwerer Seenot das Gelübde taten, eine Kapelle zu Ehren der Figur der heiligen Mutter Anna zu errichten, würden sie dieses Unwetter überstehen. Diese Figur war 1677 beim Fällen einer Eiche an der heutigen Stelle der Kapelle gefunden worden.

Das Gnadenbild stellt die Heilige „Anna Selbdritt“ dar: Anna trägt auf dem rechten Arm ihre Tochter Maria, die ihren Sohn Jesus hält. Zu diesem Gnadenbild pilgerten und pilgern viele tausende Wallfahrer aus Hopsten und besonders aus den umliegenden Orten des Tecklenburger und Lingener Landes. Die Blütezeit der Wallfahrt lag zwischen 1730 und 1770 und ließ mit der Epoche der Aufklärung nach. Der Hopstener Pfarrer Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1846-1849) belebte die Wallfahrt neu. Höhepunkt der Wallfahrtzeit ist die St. Anna-Woche in der 2. Augusthälfte eines jeden Jahres mit der Annenprozession, bei der von der Pfarrkirche aus in einer Prozession das Bildnis der heiligen Anna zur Kapelle getragen wird.

© Dr. Christoph Grünewald

18 | Bökenförde, Brünneken (Brunnenkapelle)

Das Brünneken ist eine Wallfahrtskapelle nordwestlich von Bökenförde, einem Ortsteil von Lippstadt.

Die Stätte in der Feldflur wird als Erscheinungsort des Bökenförder Gnadenbildes verehrt. Der Legende nach habe ein Hirte im Mittelalter ein Marienbildnis über dem Wasser des Brunnens schweben sehen, woraufhin er seine Entdeckung dem Geistlichen von Bökenförde mitgeteilt habe. Das Gnadenbild sei dann in feierlicher Prozession in die Bökenförder St. Dionysius Kirche überführt worden. Sie ist seit Jahrhunderten der einzige Ort der Marienverehrung im pastoralen Raum Lippstadt und im Dekanat Lippstadt-Rüthen. Das Gnadenbild „Mutter der göttlichen Gnade“ stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist vom Typus her als romanische Sitzmadonna aus Lindenholz gearbeitet. Schöpfer und Herkunft sind unbekannt.

Durch Zeitzeugenprotokolle des beginnenden 18. Jahrhunderts ist bekannt, dass es im 17. Jahrhundert bereits eine Marienverehrung mit Prozessionen gab, die allerdings infolge des Dreißigjährigen Krieges und durch Störungen und Interventionen aus dem benachbarten protestantischen Lippstädter Raum aufgegeben worden war. Neu belebt wurde das Wallfahrtswesen erst wieder zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In der langen Zeit der Marienverehrung in Bökenförde wird immer wieder von Heilungen und Wundern berichtet, die notariell beglaubigt in Protokollen nachzulesen sind.

© Dr. Christoph Grünewald

19 | Coesfeld, Kirche St. Lamberti

In der Kirche St. Lamberti in Coesfeld findet sich das größte Gabelkreuz Deutschlands.

Das Coesfelder Kreuz, wie es genannt wird, erreicht eine beeindruckende Höhe von 3,24 Metern und eine Breite von 1,94 Metern. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert und wurde von einem unbekannten Künstler aus Wallnuss- und Eichenholz geschaffen. Im linken Brustbereich und im Kopf des Kruzifixes befinden sich verschiedene Reliquien, darunter eine Reliquie des Kreuzes Jesu.

Die Verehrung des Coesfelder Kreuzes lässt sich bis mindestens zum Jahr 1312 zurückverfolgen, als ein Ablassbrief den Teilnehmern der Kreuzprozession besondere Ablässe gewährte. Damit ist das Coesfelder Kreuz der älteste Kreuzwallfahrtsort im Bistum Münster.

Seit 1982 wird das Originalkreuz zur Erhaltung in der St. Lamberti-Kirche aufbewahrt, während eine Nachbildung für Prozessionen verwendet wird.

© Dr. Christoph Grünewald

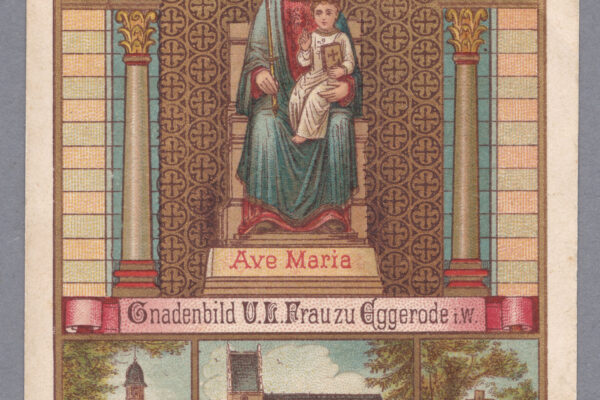

20 | Eggerode, Gnadenkapelle

Eggerode zählt zu den ältesten Wallfahrtsorten im Bistum Münster. Seit ca. 1300 ist die Wallfahrt nach Eggerode bezeugt, 1338 ist sie durch einen päpstlichen Ablass erstmals urkundlich belegt.

Ziel der zahlreichen Pilgerinnen und Pilger ist das Marienbild „Unsere Liebe Frau vom Himmelreich“. Die farbig gefasste Holzskulptur zeigt eine thronende Madonna im byzantinischen Stil, die in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten ist. Zepter und Kronen wurden im Laufe der Jahrhunderte als Schmuck ergänzt.

Vermutlich ist die Figur durch Mitglieder des ortsansässigen Rittergeschlechts derer von Eckenroth, genannt Stryck, nach einem der Kreuzzüge nach Eggerode gelangt.

Die Marienfigur befindet sich heute in der Eggeroder Gnadenkapelle aus dem Jahre 1843.

© Dr. Christoph Grünewald

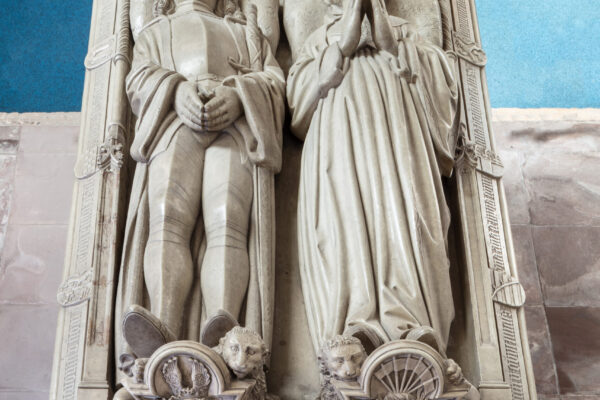

21 | Essen-Werden, Basilika St. Ludgerus

Die Basilika St. Ludgerus in Essen-Werden ist die älteste Kirche des Bistums Essen und seit dem Jahr 809 Grabstätte des hl. Liudger (um 742-809).

Als Missionar der Friesen und Sachsen und als erster Bischof von Münster ist er in die Geschichte des Christentums eingegangen. Er ist Patron des Bistums Münster und zweiter Patron des Bistums Essen.

Seine Grabkammer mit dem Bronzesarkophag ist seit über 1.200 Jahren ein bedeutendes Pilgerziel. Schon unmittelbar nach dem Tod des heiligen Liudger setzte in Werden seine Verehrung ein. Das Ludgerusfest wird seit dem Jahre 1128 gefeiert. Es geht auf den 28. Abt von Werden, Bernhard von Wevelinghoven (1125-1138) zurück. Aus Dankbarkeit für die Abwehr einer Hungersnot legte der Abt das Gelübde ab, die Gebeine des hl. Liudgers im Rahmen einer feierlichen Prozession einmal im Jahr durch den Ort tragen zu lassen. Dieses Versprechen wird bis heute eingehalten. Die „Umtragung der Gebeine des heiligen Liudger“ ist Abschluss und zugleich Höhepunkt des Ludgerusfestes am ersten Sonntag im September.

© Dr. Christoph Grünewald

22 | Freckenhorst, Stiftskirche St. Bonifatius

Die St. Bonifatius Kirche in Freckenhorst gehörte zu dem im Jahr 856 als Stiftung gegründeten Frauenkloster, das 1495 in ein adeliges freiweltliches Damenstift umgewandelt und 1811 im Zuge der Säkularisation aufgelöst wurde.

Nach einem Brand des Vorgängerbaus aus der karolingischen Zeit wurde die Stiftskirche 1129 geweiht und ist damit eines der bedeutendsten Werke der romanischen Baukunst in Westfalen. In ihrem Inneren befindet sich das silberummantelte Kreuz mit einer Kreuzreliquie, dem die weit ins Mittelalter zurückreichende Kreuzverehrung in Freckenhorst zugrunde liegt und das bis heute Ziel der Wallfahrt ist.

Höhepunkt der Wallfahrtszeit mit Prozession und Festhochamt ist das Krüßingfest, ein Heimatfest, das auf die Wiederauffindung des Freckenhorster Kreuzes zurückgeht. Im Kirchenjahr fällt es jedoch mit dem Fest Kreuzauffindung (3. Mai) zusammen, bei dem die Auffindung des Kreuzes Christi durch die hl. Helena gefeiert wird.

Das Originalkreuz ging zwischen 1556 und 1609 verloren. Heute existiert in Freckenhorst eine Nachbildung des Originals. Es enthält eine Kreuzreliquie, die Papst Benedikt XIV. der Kirche 1743 geschenkt hat.

© Dr. Christoph Grünewald

23 | Haltern, Wallfahrtskapelle St. Anna

St. Anna ist eine Wallfahrtskapelle in Haltern am See, in der eine Anna Selbdritt (Anna mit Maria und dem Jesuskind) verehrt wird. Das Gnadenbild wurde im 15. Jahrhundert von einem unbekannten niederrheinischen Meister geschnitzt, die heutige Kapelle entstand im 17. Jahrhundert.

Seit 1945 finden dort die Annaberg-Wallfahrten der Schlesier statt, in Erinnerung an den schlesischen Wallfahrtsort St. Annaberg. In der Nachkriegszeit kamen zu dieser Vertriebenenwallfahrt jährlich rund 10.000 schlesische Wallfahrerinnen und Wallfahrer.

© Dr. Christoph Grünewald

24 | Heek, Kirche St. Ludgerus

Der Ortsname Heek leitet sich vermutlich von dem Begriff „Eiche“ ab. Der Überlieferung nach soll hier eine bedeutende Eiche gestanden haben, die der hl. Liudger gefällt und an deren Stelle er eine Kirche errichtet habe.

Die St. Ludgerus Kirche ist ihm geweiht und in ihrem Chorraum steht das romanische Hochkreuz, das als „Wundertätiges Kreuz“ und „Gnadenkreuz“ verehrt wird. Mehrheitlich wird das Kreuz um 1200 eingeordnet. Das Reliquiar im Hinterkopf enthält u. a. die Reliquien des hl. Johannes, des hl. Paulus, des hl. Ludgerus, des hl. Stephanus, vom Kreuz Christi, des hl. Nikolaus, des hl. Jakobus, des hl. Kosmas und des hl. Gereon.

Durch Quellenfunde kann die Verehrung des Kreuzes bis ins frühe 14. Jahrhundert belegt werden, die mit der Kreuzwoche im September ihren Höhepunkt findet.

© Dr. Christoph Grünewald

25 | Herford, Kirche St. Jakobus

Die Jakobikirche in Herford wurde mit der Reformation der Stadt im Jahre 1530 geschlossen und erst 1590 wieder geöffnet.

Vor 1530 war sie von erheblicher Bedeutung für Pilger auf dem Jakobsweg nach Santiago, da sie auch dem Pilgerpatron Jakobus d. Ä. geweiht war. Herford lag auf einer wichtigen Handelsstraße und es sind drei Pilgerherbergen belegt, die die Bedeutung als Pilgerstation belegen.

© Dr. Christoph Grünewald

26 | Herzfeld, Wallfahrtsbasilika St. Ida

Herzfeld ist der älteste Wallfahrtsort Westfalens.

Verehrt wird die Hl. Ida. Der Schrein mit ihren Reliquien und die Reste der von ihr erbauten Kirche sind in der Krypta der St. Ida Basilika zu sehen. Herzfeld feiert im September alljährlich die „Ida-Woche“ zur Erinnerung an die Heilige. In dieser Woche werden im Rahmen der sogenannten Identracht die Gebeine der Heiligen in einer feierlichen Prozession durch den Ort getragen. Anschließend wird der „Ida-Segen“ erteilt.

© Dr. Christoph Grünewald

27 | Höxter-Brenkhausen, Koptisch-orthodoxes Kloster

Das Kloster ist der Hl. Maria und dem Hl. Mauritius gewidmet.

Die seit 1993 übernommene ehemalige Klosteranlage Brenkhausen wurde aufwändig saniert. Dabei wurde die Kapelle nach orthodox koptischen Regeln gestaltet. Das Areal wird heute für religiöse, ökumenische, kulturelle und soziale Zwecke genutzt. Es gibt auch einen Ausstellungsbereich, Übernachtungsmöglichkeiten und ein Restaurant.

© Dr. Christoph Grünewald

28 | Kevelaer, Gnadenkapelle

Die Wallfahrt nach Kevelaer beginnt im 17. Jahrhundert als der Überlieferung nach der Kaufmann Hendrick Busman dreimal die Stimme der Gottesmutter Maria vernommen hat, die ihn mit dem Bau einer Kapelle beauftragt haben soll. Obwohl er nur über geringe Mittel verfügte, führte er den Auftrag aus und baute ein Heiligenhäuschen.

Dieses baute er nach einer Beschreibung seiner Frau Mechel, die eines Nachts eine Erscheinung hatte, in der sie das Kapellchen mit dem Marienbild vor sich sah. Den kleine Kupferstich von „Unserer Lieben Frau von Luxemburg“ hatten zuvor zwei Soldaten versucht an Mechel zu verkaufen – allerdings erstmal erfolglos. Nachdem das Bildchen Mechel im Traum erschienen war, machte sie sich auf die Suche nach den Beiden und kehrte mit dem Marienbild zurück. Im Jahr 1642 wurde es in einen Bildstock in dem kleinen Heiligenhäuschen eingesetzt. Und dort ist es bis heute geblieben.

Heute trägt Kevelaer den offiziellen Namen „Wallfahrtsstadt Kevelaer“ und gehört zu den wichtigsten Marienwallfahrtsorten Deutschlands.

© Dr. Christoph Grünewald

29 | Kohlhagen, Kirche St. Mariä Heimsuchung

Auf einem 500 Meter hohen Berg, östlich der Ortschaft Wirme im Kreis Olpe, liegt der Wallfahrtsort Kohlhagen mit der heutigen Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung. Sie wurde an der Stelle eines Vorgängerbaus in den Jahren von 1703 bis 1707 errichtet.

Wallfahrtsbild der Kirche ist eine aus Lindenholz geschnitzte Pietà, deren Entstehungszeit um 1420 datiert wird und die mit dem seltenen Handgestus der drei gekrümmten Finger auf ihrem Herzen dargestellt ist. Ihre Herkunft ist unbekannt, der Legende nach hat ein Hirtenjunge sie entdeckt. Spätestens seit 1490 stand die Pietà in einer Kapelle, die von der Familie von und zu Bruch mit dazugehöriger Vikarie auf dem „Havescheidt“, wie Kohlhagen damals noch hieß, gestiftet worden war.

Weil dieser exponierte Ort von besonderer Bedeutung war, wie es nicht zuletzt die Stiftungsurkunde der Kapelle ausdrücklich begründet – „da (auf dem Berge) doch viele (Menschen) ihre Andacht verrichteten, auch von ihren Leibsgebrechen geholfen würden“ -, wurde die Stätte mehr und mehr besucht und durch das Andachtsbild zum beliebten Wallfahrtsort. Das gesamte Areal, zusammen mit Kreuzweg, Küsterhaus, Pilgerwegen und den Stationen der 7–Schmerzen-Mariens, bildet heute das Geistliche Zentrum Kohlhagen.

© Dr. Christoph Grünewald

30 | Lippstadt, Marienkirche

Die Marienkirche wurde 1222 durch den Stadtgründer Lippstadts, den Bischof von Selonien (Lettland) geweiht.

Drei Jahre nach Luthers Thesenanschlag wurde zwei Lippstädter Augustiner-Eremiten an die Universität Wittenberg geschickt, wo Martin Luther lehrte. Einer der beiden, Johannes Westermann, kehrte 1523 nach Lippstadt zurück und predigte im Sinne Martin Luthers. Er hatte großen Zulauf und seine Fastenpredigten wurden als Lippstädter Katechismus gedruckt. Dieser war das erste evangelische Buch in Westfalen. An der Tür der Marienkirche ist heute eine Darstellung evangelischer Predigt zu sehen.

© Dr. Christoph Grünewald

31 | Minden, Simeoniskirche

In der katholischen Pfarr- und Klosterkirche, einer Filialkirche von St. Martini, hielt der Benediktinermönch Heinrich Traphagen 1529 eine Predigt, die durch Schriften Martin Luthers beeinflusst war.

Dafür kam er ins Gefängnis. Die Bürgerschaft befreite Traphagen nachts und setzte ihn wieder als Pfarrer ein. Von der Kanzel der Simeoniskirche griff er Abt und Konvent des dazugehörigen Klosters St. Mauritius an. Damit begann die Reformation in Westfalen. Der Rat der Stadt Minden wurde umbesetzt, die Kirche St. Simeons evangelisch. Das Konvent des Klosters St. Mauritius musste 1529 flüchten. Die Mutterkirche St. Martini wechselte im Dezember 1529 zu einer evangelischen Kirche.

© Dr. Christoph Grünewald

32 | Münster, Euthymia Gedenkstätte

Das Euthymia-Zentrum ist seit der Seligsprechung ein Gedenk- und Verehrungsort für Schwester Maria Euthymia.

Die Kapelle ist ein Ort der Besinnung und des Gebetes, insbesondere für diejenigen, die „sich der Begleitung von Schwester M. Euthymia anvertrauen“ – wie es auf der Seite des Ordens steht. Über der Kapelle befindet sich die Mutterhauskirche der Clemensschwestern, im Bereich des Altares ist ein Reliquiar von Schwester M. Euthymia zu sehen.

© Dr. Christoph Grünewald

33 | Paderborn, Hoher Dom zu Paderborn

Der Hohe Dom zu Paderborn ist die Bischofskirche des Erzbistums Paderborn und liegt im Zentrum der Paderborner Innenstadt, oberhalb der Paderquellen.

Der Dom ist drei Heiligen geweiht: Maria (Mutter Jesu), Kilian und Liborius von Le Mans. Liborius ist auch erster Patron der Stadt und des Bistums. In der Krypta, wo u.a. die Gräber Paderborner Bischöfe untergebracht sind, werden die Gebeine des heiligen Liborius verwahrt und einmal im Jahr zum Libori-Fest für drei Tage im goldenen Liborischrein von 1627 erhoben. Seine Gebeine wurden 836 unter Kaiser Ludwig dem Frommen im Rahmen der damals üblichen Reliquientranslationen aus Frankreich in die Bischofsstadt Paderborn geholt. Hintergrund dessen war, dass Paderborns damaliger Bischof Badurad durch die Wunder, die er von den Reliquien erhoffte, den christlichen Glauben der noch heidnisch geprägten Sachsen festigen wollte. Zum Gedenken an dieses Ereignis findet jährlich im Juli in Paderborn das Libori-Fest statt.

© Dr. Christoph Grünewald

34 | Siegen, Hammerhütte

1880 wurde im Siegerland die Hammerhütte als Vereinshaus des „Vereins für Reisepredigt“ gebaut, das zur räumlichen Zentrale für die pietistischen Gemeinschaften und Vereine wurde.

Da der Platz für die großen Konferenzen nicht ausreichend war, wurde die Hammerhütte 1890 erweitert und bot dann 1500 bis 1600 Personen Platz. Bereits ab 1881 fanden in der Hammerhütte die Konferenzen des Westdeutschen Zweigs der Evangelischen Allianz statt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Hammerhütte zerstört und nach dem Krieg wieder aufgebaut. Das neue Gebäude wurde 1953 eingeweiht.

© Dr. Christoph Grünewald

35 | Stromberg, Heilig Kreuz-Kirche

Die Heilig-Kreuz-Kirche und die Überreste der Burg Stromberg, der einzigen Höhenburg des Münsterlandes, bilden heute den Mittelpunkt des Wallfahrtortes Stromberg.

In der 1344 geweihten Wallfahrtskirche wird das Heilige Kreuz von Stromberg aufbewahrt. Es handelt sich hierbei um ein byzantinisches Kruzifix aus der Zeit von 1080-1100. Auf der Brust Christi befindet sich ein kleines Medaillon, das einen Partikel des Kreuzes Jesu enthält.

Der Legende nach, hat der Burggrafen von Stromberg Hermann I. (1177–1224) dieses Kreuz vom Stift Herzebrock geschenkt bekommen. Dreimal, in den Jahren 1600, 1845 und 1877, wurde die Kirche beraubt, das Kreuz gestohlen und beschädigt, doch jedes Mal wiederaufgefunden, restauriert und in die Kirche zurückgebracht. Eine Urkunde aus dem Jahre 1208 bezeugt für Stromberg schon eine blühende Wallfahrt. Die Wallfahrtszeit wird um den 24. Juni, dem Fest der Geburt Johannes des Täufers, mit der Kreuztracht eröffnet. Dabei zieht die Prozession mit dem Heiligen Kreuz früh vom Burgplatz auf den rund 10 km langen Kreuzweg. Die Wallfahrten führen jährlich rund 40.000 Pilger in die Stromberger Kreuzkirche.

© Dr. Christoph Grünewald

36 | Telgte, Wallfahrtskapelle

Jährlich machen sich etwa fünfzig große Wallfahrten aus den Kirchengemeinden des Bistums Münster und Zehntausende Einzelpilger und Einzelpilgerinnen auf den Weg zur Schmerzhaften Gottesmutter nach Telgte. Die aus Pappelholz geschnitzte Pietà ist vor 1348 entstanden; wie, wann und wo genau ist unbekannt.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg hatte sich Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen die Rückgewinnung der Angehörigen des protestantischen Bekenntnisses zur pastoralen Aufgabe gemacht. Hierbei spielte die Marienverehrung eine zentrale Rolle. Im Jahr 1654 legte er den Grundstein für die barocke Wallfahrtskapelle, in deren Inneren auch heute die figürliche Darstellung Marias als Mater Dolorosa (Schmerzensmutter) mit dem Leichnam des vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus in ihrem Schoß zu sehen ist.

Ein besonderes Ereignis war das Wallfahrtsjubiläum 1904. Im Auftrag Papst Pius X. krönte der Erzbischof von Köln Antonius Kardinal Fischer die Pietà. Die Schmerzhafte Mutter von Telgte wurde so als ein offizielles Gnadenbild der katholischen Kirche anerkannt.

© Dr. Christoph Grünewald

37 | Werl, Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung

Werl ist der größte Marienwallfahrtsort im Erzbistum Paderborn und zählt zu den Pilgerstätten Europas mit überregionaler Bekanntheit.

Ziel ist das Marienbild der „Trösterin der Betrübten“. Das vermutlich aus dem 12. Jahrhundert stammende Gnadenbild wurde zunächst im benachbarten Soest verehrt. Im Zug der Reformation wurde die Statue aus Eichenholz 1661 ins katholische Werl übertragen. Für Experten gehört die Arbeit zur Kategorie der „Ringpfostenmadonnen“: Maria ist erhaben auf einem Thron sitzend dargestellt – und zugleich selbst Thron für ihren Sohn Jesus, der als Weltenrichter erscheint, die rechte Hand zum Segen erhoben, in der linken das Buch des Lebens.

Seit 1906 ist das Gnadenbild in der Wallfahrtsbasilika zu sehen. Die neuromanische Kirche wurde in den Jahren 1904 bis 1906 errichtet, da die benachbarte Klosterkirche zu klein für die wachsende Zahl der Pilger geworden war. Mit ihren markanten Türmen und dem großzügigen Vorplatz mit den Arkaden sowie der Freitreppe prägt das Gotteshaus den Ort weit über die Stadtgrenzen hinaus. Im Jahr 1953 wurde die Kirche vom Vatikan in den Rang einer „Päpstlichen Basilika“ erhoben.

© Dr. Christoph Grünewald

38 | Bochum, Neue Synagoge

Die wieder entstandene Gemeinde Bochum – Herne – Hattingen hat heute über 1.000 Mitglieder und ist somit die zweitgrößte jüdische Gemeinde in Westfalen.

Der neue Synagogenkomplex wurde von 2005 bis 2007 unter der Leitung des Architekturbüros Peter Schmitz errichtet. Die eigentliche Synagoge ist ein mächtiger Kubus. An den Außenflächen des Blocks, der fast völlig geschlossen ist, bildet das flache Relief der Steinverkleidung ein Ornament von Davidsternen. In mittlerer Höhe dienen kleine Dreiecke im Muster als Fenster, im Inneren ergeben sie zusammen einen umlaufenden Fries aus Sternen.

© Dr. Christoph Grünewald

40 | Duisburg, DITIB-Merkez Moschee

Mit ihrer eindrucksvollen Kuppelarchitektur und dem markanten Minarett ist die Zentralmoschee in Duisburg-Marxloh eines der größten islamischen Gotteshäuser in Nordrhein-Westfalen.

Sie wurde 2008 eröffnet und gehört zur Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB). Die Moschee dient nicht nur als Gebetsstätte, sondern auch als kulturelles und soziales Zentrum. Besonders ist ihre offene Architektur, die Einblicke ins Innere ermöglicht – ein Symbol für interreligiösen Dialog und gesellschaftlichen Austausch.

© Dr. Christoph Grünewald

41 | Hamm, Sri-Kamadchi-Ampal-Tempel

Der Sri-Kamadchi-Ampal-Tempel wurde am 7. Juli 2002 eingeweiht und war damals der zweitgrößte hinduistische Tempel in Europa.

Vorher gab es seit 1989 verschiedene Notlösungen, die mit dem Tempelbau im Industriegebiet ein Ende fanden. 300 Meter vom Datteln-Hamm-Kanal entfernt, können von dort aus auch die rituellen Waschungen im Rahmen des Tempelfestes erfolgen. Der Hammer Architekt Heinz-Rainer Eichhorst entwarf den Tempel streng nach der Vorlage und dem Stil des Kanchi-Kamakshi-Tempels in Südindien.

© Dr. Christoph Grünewald

42 | Lengerich, Jüdischer Friedhof

Der jüdische Friedhof in Lengerich ist das einzige noch vorhandene Zeugnis, dass es in Lengerich eine jüdische Gemeinde und jüdisches Leben gegeben hat.

Die Geschichte des Friedhofs reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Die ältesten Grabsteine lassen sich auf die Zeit zu Beginn der 1770er Jahre datieren. Die letzte Bestattung eines jüdischen Mitbürgers fand im Juli 1936 statt. Im Zuge der Pogrome am 9. und 10. November 1938 wurde der Lengericher Friedhof geschändet. Erst nach Ende des 2. Weltkriegs wurde, entsprechend einer Anordnung der britischen Militärregierung, der Friedhof wieder Instand gesetzt und 1994 zum Denkmal erklärt.

© Dr. Christoph Grünewald

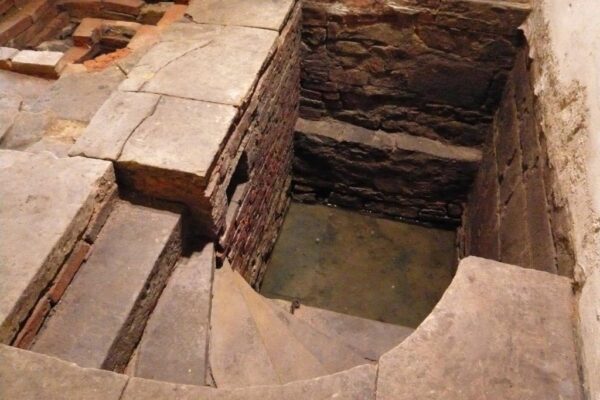

43 | Petershagen, Synagogenkomplex mit Mikwe

Das Ritualbad in der Altstadt von Petershagen gehört zu einem einzigartig erhaltenen Ensemble, das aus ehemaliger Synagoge, jüdischer Schule und der Mikwe besteht.

Die Bezeichnung ‚Mikwe‘ (Plural ‚Mikwaot‘) leitet sich vom hebräischen Wort mikwa (Wasseransammlung) ab. Sie dient der kultischen Reinigung von Menschen und auch von Gegenständen. Sieben nach Norden geschwungene Stufen führen in Petershagen in einer Tiefe von etwa 1,70 Metern auf eine Sandsteinplatte am Boden. Das eigentliche Tauchbecken wird aus zwei Sandsteinfundamenten der Synagoge gebildet. Eine Öffnung in der westlichen Ziegelmauer verhinderte den Wasserüberlauf.

© Dr. Christoph Grünewald

44 | Teutoburger Wald, Externsteine

Über die Externsteine und ihre Bedeutung als kultischer Ort gibt es zahlreiche Mythen und Legenden.

Die archäologischen Ausgrabungen ergaben jedoch keinen eindeutigen Nachweis einer kultischen Nutzung in frühgeschichtlicher Zeit, sondern belegen menschliche Aktivitäten erst für das Hochmittelalter. Die Externsteine sind ein sehr gutes Beispiel für eine Resakralisierung, d.h. sie werden heute von verschiedenen Gruppen als kultischer Ort angesehen und genutzt – ganz unabhängig von wissenschaftlich belegten Erkenntnissen über eine frühere kultische Nutzung.

© Dr. Christoph Grünewald